echo "options snd-hda-intel model=auto" > /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.confautoをfujitsuに変更してもOKだよ。genericでもよいのかなぁ。

2015年10月19日月曜日

FMV+NB50S slackware 14.1で ALSAサウンドの音を大きくする一発コマンド

Slackware 14.1+FMV BIBLO NB50SでALSAサウンドの音が小さいのは、以下のコマンドで治る。

2015年10月18日日曜日

USB+Slackware 14.1のkernel panicはUSBのinitrdを作れば解決できるよ

Slackware 14.1をUSBへインストールしたら、kernel panic( not syncing: vfs unable to mount root FS on unknown-block) に見事に、ハマってしまった。

いろいろと試行錯誤するも全く解決せず、思う存分に楽しめた。

まずは、ブートがliloでは起動できないので、Grubにしてみた。それで、ブートできるようになったものの、kernel panic(unable to mount root FS)地獄に堕ちた。

そして、1ケ月が過ぎた頃、思い当たった。これは、ひょっとしたら、ブートがliloでは出来なかったのと同じ原因ではなかろうかと・・・。

つまり、原因はインストール時のカーネルには、USBのモジュールが入っていないからじゃと。そこで、その方面で、英語ページを検索してみた。

解決策としては、USBのモジュールが入ったinitrdを作り、ブート時に読み込まれるようにすればよいようだ。

しかし、そのinitrdを作るためには、既に立ち上がるlinuxがいるんだぜぃ。

もちろん、ブートをliloではなくGrubに変更するにも、別の動くlinuxがいる。

てっとり早くやるには、debianかpuppyなどインストール後、簡単に立ち上がるlinuxを用意しておく。

そして、そのlinuxにslackwareのUSBを/dev/sdc1でマウントする。例えば、/mntに。かつ、ext4でslackwareを作ったとして。

これで、挿したUSBの/bootにinitrd.gzができる。

このinitrd.tzをgrubのパラメタとして、initrd=/boot/initrd.gzというふうに追加する。

いろいろと試行錯誤するも全く解決せず、思う存分に楽しめた。

まずは、ブートがliloでは起動できないので、Grubにしてみた。それで、ブートできるようになったものの、kernel panic(unable to mount root FS)地獄に堕ちた。

そして、1ケ月が過ぎた頃、思い当たった。これは、ひょっとしたら、ブートがliloでは出来なかったのと同じ原因ではなかろうかと・・・。

つまり、原因はインストール時のカーネルには、USBのモジュールが入っていないからじゃと。そこで、その方面で、英語ページを検索してみた。

解決策としては、USBのモジュールが入ったinitrdを作り、ブート時に読み込まれるようにすればよいようだ。

しかし、そのinitrdを作るためには、既に立ち上がるlinuxがいるんだぜぃ。

もちろん、ブートをliloではなくGrubに変更するにも、別の動くlinuxがいる。

てっとり早くやるには、debianかpuppyなどインストール後、簡単に立ち上がるlinuxを用意しておく。

そして、そのlinuxにslackwareのUSBを/dev/sdc1でマウントする。例えば、/mntに。かつ、ext4でslackwareを作ったとして。

chroot /mnt mkinitrd -c -k 3.10.17-smp -m usb-storage:ehci-pci:ehci -platform -u -w 10 -f ext4 -r /dev/sdc1

これで、挿したUSBの/bootにinitrd.gzができる。

このinitrd.tzをgrubのパラメタとして、initrd=/boot/initrd.gzというふうに追加する。

2015年9月6日日曜日

FMVでpuppy vividをUSBに入れてgrub rescueというエラーが出て躓くが根性でリカばった話

以前、FMV BIBLO NB50Sの軽量Linuxとして、何が良いのか試したところ、Debian LDXEとかXFCEに落ち着いていた。しかし、起動に時間が数分かかったり、たまにハングしたりで、もっと軽快に動くのはないものかと探している。

今回、たまたま、Puppy Vivid 6.5を試してみた。FULLではなく、FRUGAL(フルーガル:倹約な、質素な)タイプを選択してみた。CDイメージをコピーするので、起動スピードが早いようだ。

ググると、やり方を示してくるブログは幾つかあったものの、USBへのインストールするパターンで、インストール後のPC起動でgrubがgrub rescueというメッセージで固まるトラブルについて、どうしたらよいのか、教えてくれるブログが見当たらなかった。そこで、ワタシが自分なりに、根性でたどり着いた解決方法をアップしておく。

その方法は、以下。

LiveCDからUSBへのインストール後、LiveCDで立ち上げたシステムの「メニュ」→「システム」タブにある「Grub4Dos ブートローダの設定」で

・USBにブードローダを作っておくこと。

(後日、落着いて調べたら、上記の方法は、フツーに書かれているページが見つかったのだが、時既に遅しであった。)

このブログ記事は、そのpuppy vivid on USB on FMV BIBLO NB50Sからアップしてみた。確かに、debianよりも実に軽快だ。起動も1分もかからない。WindowsXPよ、さらばじゃ。自宅のPCは、すべてWindowsからオサラバ!

ここで、ちょっと一息のコーナーです。

新しいlinuxを試すと、いろいろな不具合が発生して、解決までに多くの時間を費やすことになる。今回のpuppy linuxは、他と違い、クセが強く、標準的なノウハウが通用しにくい。実は、こんな難問が、クイズのようで、全く、楽しい。今回も、楽しみながら、勉強させて貰った。

FRUGAL(フルーガル)という英語、その言葉を冠にした、独特な起動方式も素晴らしい。

今回、たまたま、Puppy Vivid 6.5を試してみた。FULLではなく、FRUGAL(フルーガル:倹約な、質素な)タイプを選択してみた。CDイメージをコピーするので、起動スピードが早いようだ。

ググると、やり方を示してくるブログは幾つかあったものの、USBへのインストールするパターンで、インストール後のPC起動でgrubがgrub rescueというメッセージで固まるトラブルについて、どうしたらよいのか、教えてくれるブログが見当たらなかった。そこで、ワタシが自分なりに、根性でたどり着いた解決方法をアップしておく。

その方法は、以下。

LiveCDからUSBへのインストール後、LiveCDで立ち上げたシステムの「メニュ」→「システム」タブにある「Grub4Dos ブートローダの設定」で

・USBにブードローダを作っておくこと。

(後日、落着いて調べたら、上記の方法は、フツーに書かれているページが見つかったのだが、時既に遅しであった。)

このブログ記事は、そのpuppy vivid on USB on FMV BIBLO NB50Sからアップしてみた。確かに、debianよりも実に軽快だ。起動も1分もかからない。WindowsXPよ、さらばじゃ。自宅のPCは、すべてWindowsからオサラバ!

ここで、ちょっと一息のコーナーです。

新しいlinuxを試すと、いろいろな不具合が発生して、解決までに多くの時間を費やすことになる。今回のpuppy linuxは、他と違い、クセが強く、標準的なノウハウが通用しにくい。実は、こんな難問が、クイズのようで、全く、楽しい。今回も、楽しみながら、勉強させて貰った。

FRUGAL(フルーガル)という英語、その言葉を冠にした、独特な起動方式も素晴らしい。

2015年8月21日金曜日

仕事で覚えたけど、すぐに忘れるWindows小技〜すぐに帰宅したいときは、ALT+F4でパッチ回避

2015年8月8日土曜日

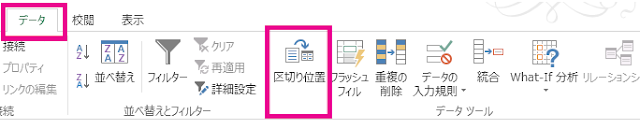

仕事で覚えたEXCEL小技〜オートフィルタで以上や以下が使えない。EXCELの型問題を回避する。

EXCELで列の型が「数値」(G/標準)ではなく、「テキスト」(文字列)になっていると、オートフィルタで「○○以上」や「○○以下」で行を絞ることができないことがある。

そういう場合には、

・その列を選択して、「データ」タブの「区切り位置」 を選択し、その延長でデータの型を「G/標準」へ変換してやる

そうすると、オートフィルターで「以上」や「以下」などが使えるようになる。

ワタシは、これを秘かに「EXCELの型問題」と呼んでいる。

なんらかの事情(条件)で、テキストの型になってしまったら、上記の対応で、数値に戻すことができる。

フィルタで困ったことがあれば、わかる人にはわかる小技でした。

ボヤッとしていると、忘れてしまいそうな技なのでアップしてみた。

ここでちょっと一息のコーナー。食べ物には現地に行かないとなかなか出会えない、珍しいものがある。南九州の「あくまき」。もち米を灰汁(アク)に漬けて、竹皮で棒状にくるんで煮たものだ。きな粉や砂糖をまぶして、いただく。

なんといったら、良いか、ほんのり、苦味がある、もちもちした和菓子だ。くせになる味だ。そのむかし、西郷隆盛が反乱を起こしたときには、兵糧として使われたようだ。

そういう場合には、

・その列を選択して、「データ」タブの「区切り位置」 を選択し、その延長でデータの型を「G/標準」へ変換してやる

|

| nunchuck-girl |

そうすると、オートフィルターで「以上」や「以下」などが使えるようになる。

ワタシは、これを秘かに「EXCELの型問題」と呼んでいる。

なんらかの事情(条件)で、テキストの型になってしまったら、上記の対応で、数値に戻すことができる。

フィルタで困ったことがあれば、わかる人にはわかる小技でした。

ボヤッとしていると、忘れてしまいそうな技なのでアップしてみた。

ここでちょっと一息のコーナー。食べ物には現地に行かないとなかなか出会えない、珍しいものがある。南九州の「あくまき」。もち米を灰汁(アク)に漬けて、竹皮で棒状にくるんで煮たものだ。きな粉や砂糖をまぶして、いただく。

なんといったら、良いか、ほんのり、苦味がある、もちもちした和菓子だ。くせになる味だ。そのむかし、西郷隆盛が反乱を起こしたときには、兵糧として使われたようだ。

2015年7月13日月曜日

仕事で覚えたEXCEL小技〜VLOOKUP関数で、過不足(差分)チェック

2つのファイルのある列に並ぶ文字列を比較する場合、VLOOKUPを使うと簡単だ。

例えば、毎日、売上を集計するケースでは、オーダ番号がA列にあれば、昨日の売上オーダ番号と本日の売上オーダ番号をVLOOKUPで比較して、ISNA+IF関数で見つからなければ×、見つかったら、○をセットする。

そして、ワタシはISNA+IF関数を書くのが面倒くさいので、VLOOKUPだけで済ませる。NAがでたら、「ない」のだから・・・。

これは、あるファイルを更新して、新旧ファイルを別々にしていれば、ユニークなキーがあれば、そのキーで新旧ファイルの差分を取り、何が増えて、何が減ったかを確認できる。VLOOKUP関数は、EXCELで仕事をする場合、ホントに便利な関数だ。

例えば、毎日、売上を集計するケースでは、オーダ番号がA列にあれば、昨日の売上オーダ番号と本日の売上オーダ番号をVLOOKUPで比較して、ISNA+IF関数で見つからなければ×、見つかったら、○をセットする。

'・昨日の売上ファイルY(行数50)に本日のオーダ番号(A列)があるか' = IF(ISNA(VLOOKUP(A2,T!$A$2:$A100,1,FALSE) ), "×”," ○” '・本日の売上ファイルT(行数100)に昨日のオーダ番号(A列)があるか' =IF(ISNA(VLOOKUP(A2,Y!$A$2:$A50,1,FALSE) ), "×”," ○”)

そして、ワタシはISNA+IF関数を書くのが面倒くさいので、VLOOKUPだけで済ませる。NAがでたら、「ない」のだから・・・。

これは、あるファイルを更新して、新旧ファイルを別々にしていれば、ユニークなキーがあれば、そのキーで新旧ファイルの差分を取り、何が増えて、何が減ったかを確認できる。VLOOKUP関数は、EXCELで仕事をする場合、ホントに便利な関数だ。

2015年7月9日木曜日

仕事で覚えたEXCEL小技〜見えてるセル(可視セル)へのコピペ

EXCELである列にフィルタをかけたときに、現在、絞られているセルだけにに特定の値や式をコピペしたい場合、「ホーム」タブの

「編集」で「検索と置換」をクリックし、「ジャンプ」をクリック。そして、「可視セル」を選択した上で、コピペ。

すると、今、見えているセルだけにコピペできる。

これを忘れると、フィルタで隠れているセルにもコピーされ、具合がわるくなる。

ここでちょっと一息のコーナーです。

天才数学者アラン・チューリングは、生き物の文様がたった2つのルール(数式)で作られることを発見。「チューリング・パターン」と呼ばれている。

所さんの目がテンでは、オセロの石を使った実験で、2つのルールを

・周りが4つ以上異なる色に囲まれたら、中心の石をひっくり返す。

・同じ色の石が周囲2周集まると、中心の石をひっくり返す

と定義し、見事に「蛇」の文様を浮かび上がらせていた。

「編集」で「検索と置換」をクリックし、「ジャンプ」をクリック。そして、「可視セル」を選択した上で、コピペ。

すると、今、見えているセルだけにコピペできる。

これを忘れると、フィルタで隠れているセルにもコピーされ、具合がわるくなる。

|

| indian gir |

天才数学者アラン・チューリングは、生き物の文様がたった2つのルール(数式)で作られることを発見。「チューリング・パターン」と呼ばれている。

所さんの目がテンでは、オセロの石を使った実験で、2つのルールを

・周りが4つ以上異なる色に囲まれたら、中心の石をひっくり返す。

・同じ色の石が周囲2周集まると、中心の石をひっくり返す

と定義し、見事に「蛇」の文様を浮かび上がらせていた。

登録:

投稿 (Atom)